本記事にたどり着いた読者の中には、ご自身が経営する会社に後継者がいないという悩みを抱えている方もいるのではないでしょうか。

日本では現在、後継者が決定していない中小企業が多く、国を挙げての問題となっています。

そこで本記事では、後継者がいない会社がたどるであろう未来と、後継者問題を解決する方法について解説しています。

後継者がいない状態を放置した会社がたどり着く未来を知りたい経営者様や、後継者不在問題を解消したい方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

登場人物紹介

インバースコンサルティング株式会社の代表取締役で現役のM&Aコンサルタントでもあります。記事内ではM&Aに関する疑問にどんどんお答えしていきます!

中小企業を経営している社長です。後継者不在に悩んでいて、M&Aを検討している真っ只中にいます。いつもは困った顔をしていますが、たまに笑顔になります。

1章:後継者がいない会社の実態

まずは、日本の中小企業における後継者がいない会社の実態についてみてみましょう。

1-1 後継者がいない会社の割合は50%以上

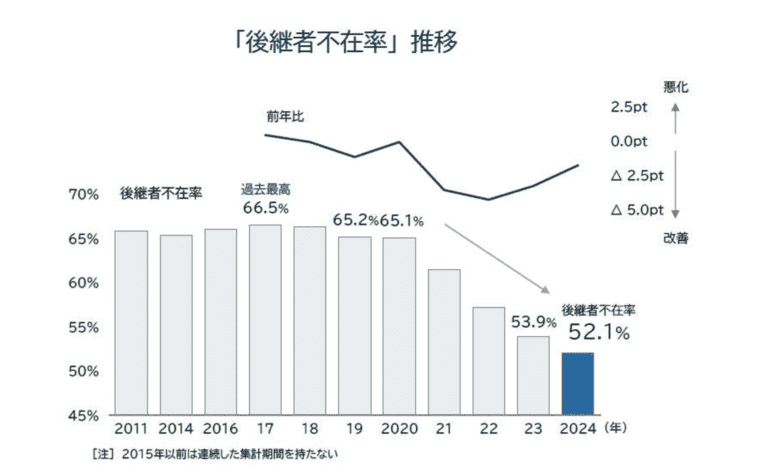

出典:帝国データバンク 全国「後継者不在率」動向調査(2024年)

帝国データバンクの全国「後継者不在率」動向調査(2024年) によると、国内中小企業の52.1%が後継者不在の状態です。

調査を開始した2011年からその割合は徐々に下がってはいるものの、中小企業全体の過半数に後継者がいないのが現状です。

また年代別に見ると、50代・60代の後継者不在率が悪化しています。

1-2 社長の平均年齢は60.5歳

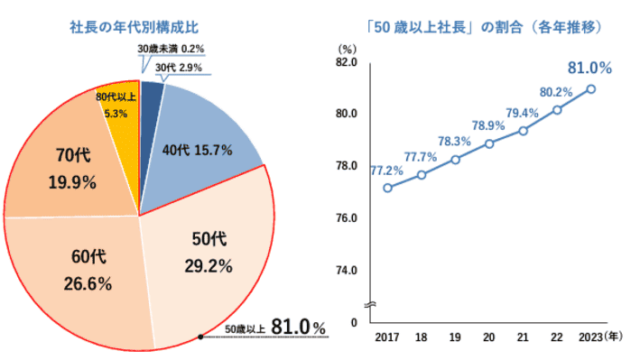

帝国データバンクが実施した全国「社長年齢」分析調査(2023年)によると、2023年時点の社長の平均年齢は60.5歳でした。前年の結果を0.1歳上回り、33年連続の上昇で過去最高を更新しています。

1994年の平均年齢は54.0歳だったことから、経営者の高齢化が確実に進んでいることが分かります。

引用:帝国データバンク 全国「社長年齢」分析調査(2023年)

さらに年代別で見ると、50代以上の社長が実に8割を占めており、60代以上の経営者も5割以上となっています。

経営者の高齢化が進んでいるうえに、その半数以上が後継者不在ということですね…。実際に数字で見てみると、これはなかなか大変な事態ですね。

そうなんです。後継者がいなくて事業承継ができないために、経営者の高齢化が進んでいるとも考えられますよね。

2章:後継者がいない会社はその後どうなる?

後継者がいない会社を待っている未来は、廃業です。

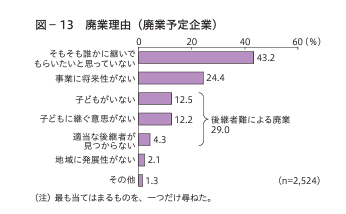

日本政策金融公庫の調査によると、60歳以上の経営者のうち60%近くが将来的な廃業を予定しています。そしてこのうち「後継者難」を理由とする廃業は約3割に迫っています。

出典:日本政策金融公庫総合研究所「中小企業の事業承継に関するインターネット調査」(2023年)

中小企業における平均引退年齢が70歳であることから、このまま後継者が見つからなければ、数年のうちに廃業する企業は増加していくことが容易に予想できるでしょう。

実際に中小企業庁は、現状を放置すると中小企業・小規模事業者の廃業が急増し、2025年までの累計で約650万人の雇用および約22兆円のGDPが失われる可能性を示唆しています。

後継者がいない会社は、遅かれ早かれ廃業する運命にあるということですね。手塩にかけて育ててきた会社を廃業するのは、正直つらすぎます。

そうですよね。しかもそれだけではありません。後継者がいないまま経営者が働けなくなってしまうと、突発的な倒産を招く恐れもあるんですよ。

ひえっ…!どちらにせよ従業員や取引先に多大な迷惑が掛かってしまいますね。廃業や倒産は何としても避けたいです。

3章:会社に後継者がいない場合の選択肢とメリット・デメリット

会社に後継者がいないままだと、廃業の未来が待っています。

しかしその他にも、会社を残せる選択肢がいくつか存在します。廃業も含めて、自社にとって最適な手段を検討してみましょう。

3-1 廃業

廃業とは、経営者が自らの意思で事業を永続的に停止することです。会社を廃業する際には解散および清算手続きを踏み、法人格を消滅させます。

○メリット

廃業のメリットは、経営者自身が事業を停止する時期を決められる点です。

いつまで働くのかを自分で決められるため、リタイア後の生活がイメージしやすくなります。

また、会社の状況にもよりますが、廃業手続きは早ければ3ヶ月~6ヶ月程で済ませられます。他の手段と比べて比較的短期間で手続きが終えられる点も、廃業のメリットだといえるでしょう。

○デメリット

廃業の大きなデメリットとして、従業員を全員解雇しなければならない点が挙げられます。そのため廃業する際は、従業員の再就職を斡旋するなどのケアが必要です。

さらに取引先との関係も全て終了します。取引規模によっては取引先の経営にダメージを与えてしまう恐れがあるため、廃業時期や廃業を伝えるタイミングに注意が必要です。

3-2 身内で後継者を指名する

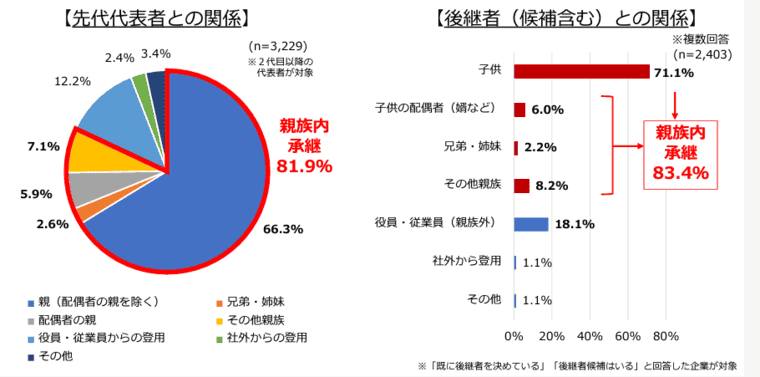

日本商工会議所が2024年に行った「事業承継に関する実態アンケート」によると、事業承継を行った実に9割以上の会社が、親族や従業員といったいわゆる「身内」を後継者としています。

親族内や従業員内での後継者探しを断念した過去を持っていても、もう一度周囲を見渡してみると良いでしょう。

親族内に後継者がいなかった場合は、役員や従業員に適任者がいないか探してみてくださいね。

○メリット

すでに会社のことを良く知っている人物が後継者となるため、経営者交代にともなう混乱を最小限に抑えられる点が、身内を後継者とするメリットです。

さらに同様の理由から、他の従業員や取引先などから理解を得やすい点も大きなメリットだといえるでしょう。

また身内が後継者になると、前経営者への配慮から急激な改革を避ける傾向があります。そのため現場が混乱しにくく、スムーズな事業承継の実行が期待できます。

○デメリット

身内を後継者とする場合は、後継者教育を行う必要があります。

一般的に後継者教育には5年~10年程の時間が必要だといわれており、後継者候補が途中でくじけて辞めてしまう可能性もあるため、時間的な余裕が必要です。

また、後継者としての資質が不十分な人物を後継者とすると、会社の将来へ大きな影を落とすことになります。

さらに役員や従業員を後継者とする場合は、株式を現経営者から買い取る資金が必要です。資金調達の難しさも、身内を後継者とする際のデメリットとなります。

3-3 外部の第三者へ経営を委ねる

身内に後継者がいない場合は、外部から次期経営者を招く方法も選択肢の1つになります。取引先の企業や金融機関から新たな経営者を招くことが多いです。

さらに近年では、後継者募集のマッチングサイトを利用して後継者を選定する企業も増えています。

○メリット

広い選択肢の中から後継者を選定できる点が、最大のメリットだといえます。

またこれまで会社とはかかわりのなかった人物が経営者となるため、しがらみのない大胆な改革が実現し、業績が劇的に好転する可能性を秘めています。

○デメリット

見ず知らずの他人が急に次期経営者として会社にやってくるため、社内からの反発が起こりやすい点がデメリットです。

またたとえ華々しい経歴を持つ経営者であっても、大企業から中小企業の経営者に招かれた場合など、環境の差によって十分な経営力を発揮できない場合もあります。

社外から経営者を招く際には、適切な人選に加え、周囲との信頼関係を構築できるように十分な引き継ぎ期間が必要です。

3-4 M&Aを活用する

外部の第三者へ経営を委ねる方法の1つに、M&Aが挙げられます。M&Aは後継者問題の解決策として注目を集めており、近年は活発に取引が行われています。

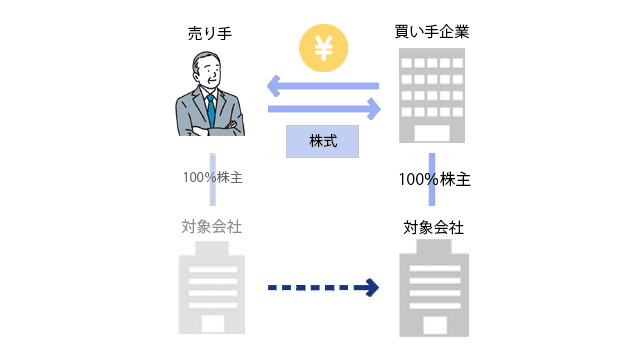

M&Aは現経営者が所有している会社の株式を全て買い手へと売却し、経営権を譲渡する方法です。

M&Aを実行した後は買い手が経営を担っていくことになるため、後継者が不在でも会社を存続させられるのです。

○メリット

後継者がいない会社の経営を買い手へ一任できる点が、M&A最大のメリットです。

さらにM&Aで後継者がいない問題を解決すると、以下のメリットを得られます。

- 現経営者が売却の対価を受け取れる

- 従業員の雇用を継続できる

- 会社をさらに発展させられる可能性がある

特に社長業からの引退を望んでいる経営者にとって、売却の対価を受け取れる点は大きなメリットとなるでしょう。

○デメリット

M&Aのデメリットは、必ずしも買い手が見つかるとは限らない点です。

会社の状況や希望する条件によっては買い手探しが難航し、M&Aの完了までに長期間を要するケースもあります。

さらにM&Aは会社を売買する取引であるという性質上、買い手との間にトラブルが発生する可能性もゼロではありません。

トラブルの発生によってM&A交渉が破談になったり、買い手から損害賠償を請求されたりすることがあるため、専門家の手を借りて慎重にプロセスを進める必要があります

3-5 株式公開(IPO)する

株式公開とは、自社の関係者が保有する株式を自由に売買できる状態にすることです。

株式を売買できる場所は証券取引所に限られているため、株式公開は株式市場への上場を指しています。

株式公開を行うことで資本と経営が分離し、後継者がいない問題を解決しやすくなります。

○メリット

株式公開のメリットは、会社の知名度や信頼度が向上し、資金調達や人材採用がしやすくなる点です。良い人材が集まりやすくなるため、後継者候補を見つけやすくなります。

○デメリット

株式を公開するまでには膨大な時間とコストがかかります。上場するための審査も厳しくハードルが高い点は、中小企業にとって大きなデメリットとなるでしょう。

4章:後継者がいない問題を解決するポイント

後継者がいない問題は、手をこまねいているだけでは解決できません。より良い形・より理想的な形で解決するには、経営者自らが主体的に行動し、尽力する必要があります。

後継者がいない問題を解決するために、以下の4つの事項に取り組みましょう。

それぞれの項目について、詳しく解説します。

4-1 早めに具体的な準備を始める

経営者自身がまだまだ元気だからといって、問題を後回しにしていてはいけません。

後継者がいない会社を経営している方は、今すぐにでも具体的な準備を始めましょう。

たとえば後継者候補を次期経営者へと育成するためには、前述の通り5年~10年の時間が必要です。

そのため今すぐ準備を始めても、実際に会社を後継者へと引き継げるのは10年後になるかもしれません。

さらに後継者候補が途中で離脱してしまう可能性もゼロではないため、それ以上の期間が必要になるケースも大いにありえます。

「会社を次代へ引き継ぎたい」と思ったらすぐ行動に移せるよう、できる準備は今から始めることをおすすめします。

4-2 会社を仕組み化しておく

会社を次代へ引き継ぐための準備の一環として、会社の仕組み化に取り組むことを強くおすすめします。

業務の属人性を解消し、誰でも同じ成果を得られる方法や手順を確立すること

このときに会社の業務だけでなく、社長の仕事も仕組み化しておくことがポイントです。

それにより以下のメリットが得られます。

- 社長が退任しやすい環境が整う

- 引き継ぎ期間が短縮できる

- M&A実行時に高値で売却できる可能性が高まる

特に中小企業の場合は、業務を社長や従業員個人に依存しているケースが多いため、後継者への引き継ぎが難航するケースが後を絶ちません。

会社の価値を高めるためにも、また経営の引き継ぎをスムーズに完了させるためにも、会社の仕組み化は非常に有益な手段です。

かくいう私も仕組み経営コーチの顔を持っています。仕組み化に興味がある方は、ぜひ一度ご相談くださいね。

4-3 できるだけ企業価値を上げておく

もし後継者候補が見つかったとしても、会社や業務の価値が低ければ、彼らは会社を引き継ぎたいと思わないでしょう。

逆に高い価値を持っていて将来性が明るい会社であれば、後継者候補自身も会社を引き継ぐモチベーションを高められることが予想できます。

M&Aで外部に後継者を求めたりIPOを検討したりする際も、企業価値が高い会社ほど有利に事が運びます。

特にM&Aでは、高い価値を持つ企業にはその分だけ高値が付く可能性が高いのです。

そのため、たとえまだ後継者がいない状態であっても、早急に企業価値を高める努力を始めることをおすすめします。

企業価値を高めるために取り組みたい事柄は、以下の通りです。

- 収益性の向上

- 投資効率性の向上

- 財務の最適化

- 無形資産の把握・活用

- 仕組みの構築 など

全てを同時に行うのが難しい場合は、どれか1つからでも構いません。取り組むか取り組まないかで会社の未来が大きく変わる可能性があるため、今すぐにでも検討および実行を始めてください。

4-4 早めに専門家へ相談する

前述の通り後継者がいない問題は、手をこまねいているだけでは決して解決できません。早期に解決する一番の近道は、専門家へ相談することです。

後継者がおらずどこに解決策を求めたらよいか悩んでいる方は、事業承継・引継ぎ支援センターへ相談することをおすすめします。

近年の中小企業における事業承継問題を解決すべく、2021年4月に全国に設置された公的な相談窓口。M&Aや親族内承継など事業承継に関するあらゆることを無料で相談できる。

事業承継・引継ぎ支援センター

後継者候補を外部へ求める際には、後継者のマッチングサイトに登録してみたり、M&A仲介会社の無料相談を利用したりすると良いでしょう。

まとめ

後継者がいない会社は、将来的に廃業の未来が待っています。さらに最悪のケースでは突発的な倒産を招く恐れがあるため、後継者の不在は早急に解決すべき問題です。

後継者がいない場合の会社を存続させる方法としては、以下の4つが挙げられます。

- 親族や従業員の中から後継者候補を探して指名する

- 外部の第三者へ経営を委ねる

- M&Aを活用する

- 株式公開(IPO)する

ただし会社によって状況が異なるため、最適な方法については個別に検討が必要です。経営者1人で結論を出すことが難しいと感じた場合は、早めに専門家へ相談してください。

2.png)