会社を存続させるためには、円滑な事業承継の実現が欠かせません。

しかしながら、具体的な事業承継の内容や方法についてはあまり知られていないのが現実です。

そこで本記事では、事業承継の概要をはじめ、引き継ぐ資源・方法・成功させるポイントについて解説します。

さらに、おすすめの事業承継方法をケース別で紹介しています。事業承継について悩みをお持ちの方は、ぜひ本記事をお役立てください。

登場人物紹介

インバースコンサルティング株式会社の代表取締役で現役のM&Aコンサルタントでもあります。記事内ではM&Aに関する疑問にどんどんお答えしていきます!

中小企業を経営している社長です。後継者不在に悩んでいて、M&Aを検討している真っ只中にいます。いつもは困った顔をしていますが、たまに笑顔になります。

1章:事業承継とは?

2016年に中小企業庁により策定された「事業承継ガイドライン」によると、事業承継とは「事業」そのものを「承継」する取組とされています。

つまり事業承継とは、経営者が会社の経営権やこれまで培ってきた経営資源および経営理念など、事業の全てを後継者へ引き継ぐことを指しているのです。

事業承継とよく似た言葉として「事業継承」がありますが、こちらは先代から義務・財産・権利など形のあるものを引き継ぐことを意味します。

どちらの単語も「引き継ぐ」という意味において共通していますが、事業承継は先代が守ってきた形のない抽象的なものや、精神的な意味をもつものを受け継ぐといった意味合いの強い言葉です。

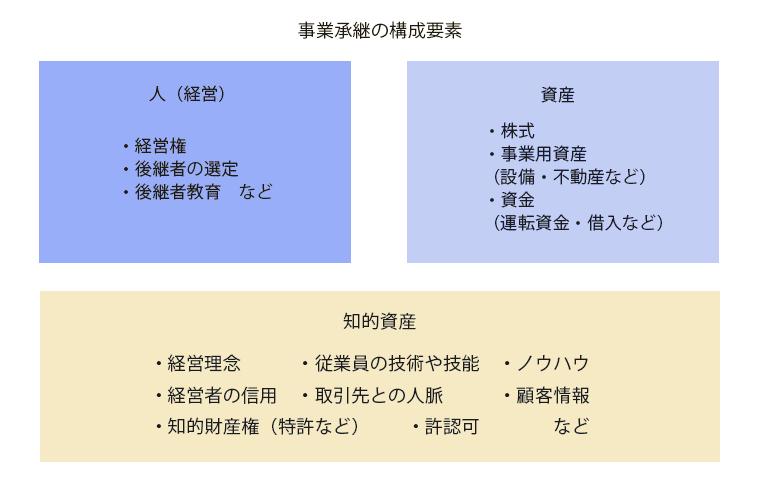

2章:事業承継で引き継ぐ3つの経営資源

事業承継は単純に「代表者の交代」+「株式の承継」と考えられることがありますが、事業承継後に後継者が安定した経営を行うためには、知的資産の承継も欠かせません。

中小企業庁の事業承継ガイドラインにも定義されている通り、経営者が承継すべき経営資源は人(経営)・資産・知的資産の3種類に大別できます。

特に知的資産は目に見えないものも多いため意識が向きづらいかもしれませんが、非常に重要な項目です。

それぞれの項目について、以下で確認しておきましょう。

2-1 人(経営)

経営者が承継すべき経営資源の1つめは、人(経営)です。

これは会社の経営権を引き継ぐことを指しており、会社の場合は代表取締役の交代にあたります。

特に中小企業では、経営のノウハウや取引先の人脈など経営者に依存している会社が多い傾向にあります。

そのため適切な後継者の選定は、会社の未来を左右する重要な事項です。本人のやる気はもちろん、経営者としての資質をしっかりと見極めた上で、後継者指名を行いましょう。

2-2 資産

2つめの経営資源は、資産です。事業承継では、事業を行うために必要な資産を全て引き継ぎます。

引き継がれる資産の内訳は以下の通りです。

設備・不動産・債権・債務・株式

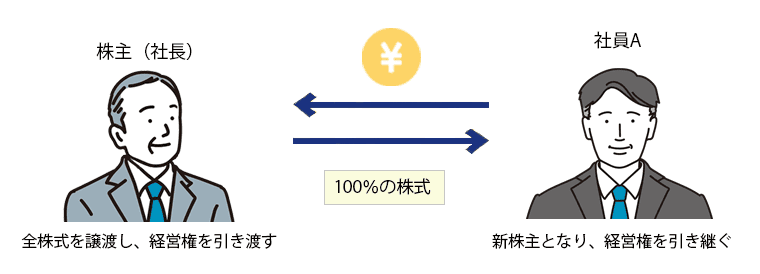

ただし資産の全てを引き継ぐといっても、会社保有の資産の価値は株式に包含されています。そのため、資産の引き継ぎ=株式の承継だと考えて良いでしょう。

中小企業の多くは現経営者が100%の株式を所有しているため、その株式を全て後継者へ引き継ぐことで、資産の引継ぎが完了します。

現経営者が100%の株式を所有していない場合は、株主の所在を明らかにし、状況に応じて対策を講じる必要が出てきます。

2-3 知的資産

知的資産とは、会社や現経営者が所有している「目に見えない資産」です。

具体例としては、従業員が持つ技術やノウハウ・特許・ブランドなどの知的財産権や、顧客基盤などが挙げられます。

つまり、財務表には計上されない見えにくい経営資源を指しています。

また、現経営者の経営理念および信用なども重要な知的資産です。これらを引き継ぐには時間が必要なので、早い段階から事業承継について考えておきましょう。

3章:事業承継をしないと会社はどうなる?

事業承継を行わない場合、現経営者が引退するタイミングで廃業するしかありません。

つまり、現経営者が引退した後も会社を存続させたいのであれば、必ず事業承継を行う必要があるのです。

もし事業承継が完了していない段階で現経営者が働けなくなってしまうと、会社の舵を取る存在がいなくなるという事実に直面します。

後継者が不在でもしばらく操業を続けていける可能性はありますが、トップのいない会社は長くは続きません。

やがて経営が立ち行かなくなり廃業を余儀なくされるか、最悪の場合は倒産にまで追い込まれる可能性があるのです。

そのため現経営者の目の黒いうちに事業承継を行うことは、会社にとって最重要事項だといえるでしょう。

4章:主な事業承継の方法とメリット・デメリット

事業承継には、主に4つの選択肢があります。

後継者候補の有無や現経営者が得られるメリットの大小などを検討し、自社にとって最適な手段を選択してください。

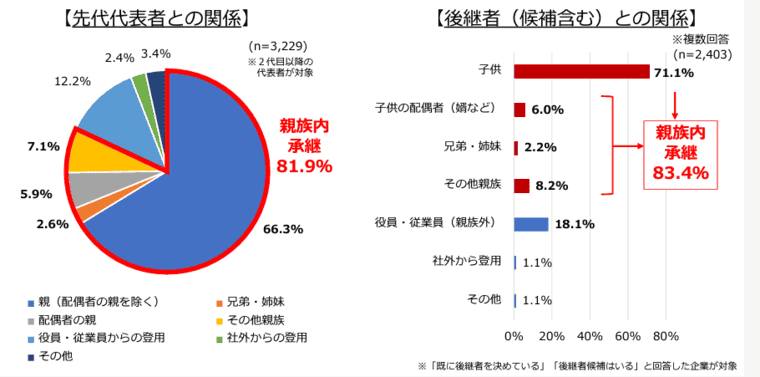

4-1 親族内承継

親族内承継とは現経営者と血縁関係にある人物が事業を承継することで、現経営者の子どもが後継者となるケースが多いです。

日本商工会議所が2024年に行った「事業承継に関する実態アンケート」によると、後継者がいると回答した8割以上の会社が親族内承継での事業承継を行っています。

○メリット

親族内承継のメリットは、後継者の選定が容易に行える点です。

株式や事業資産の引き継ぎも贈与以外に相続という方法が選べ、後継者の金銭的な負担を軽減できます。

○デメリット

親族内承継の場合、後継者が今まで事業に関わっていなかったり明らかに実力不足だったりするケースでは、従業員・役員・取引先などから不満が出やすい傾向があります。

さらに後継者本人から不満が出る場合がある点も、デメリットの1つだといえるでしょう。

後継者に指名する人物に関しては、本人のやる気や経営者としての素質を慎重に見極め、しっかりと教育を行う必要があります。

4-2 社内承継(従業員承継)

社内承継は、会社の役員や従業員を後継者とする事業承継の方法です。親族内で後継者が見つからない場合に、社内から後継者を探すケースが多くなっています。

事業承継の手段としては、親族内承継に続いて多く選ばれています。

○メリット

会社の事業に携わっている人間が後継者となるため、他の従業員や取引先からの理解が得られやすく、スムーズな事業承継の実現を期待できる点がメリットです。

前経営者への配慮から急激な改革を避ける傾向があり現場が混乱しにくい点も、社内承継のメリットだといえます。

○デメリット

後継者の金銭的な負担が大きくなりやすい点がデメリットです。

従業員が経営権を引き継ぐためには株式の買い取りが必須になり、後継者はそのための資金を用意する必要があります。

中には資金調達がネックとなったり、大きな負債を背負う覚悟ができなかったりして事業承継を断念するケースも少なくありません。

4-3 外部招へい

外部招へいとは、次期経営者を社外から招き入れて事業承継を完了させる方法です。

他社の社長や金融機関などから社長にふさわしい人物をスカウトする場合が多いほか、近年では後継者募集のマッチングサイトを利用するケースも増えています。

○メリット

外部招へいで事業承継を行うメリットは、後継者の選択肢が大きく広がる点です。

さらに、今までの社風やしがらみに囚われずに事業の効率化や効果的な施策などを実施できる点も、外部招へいのメリットだといえます。人選次第では、非常に優秀な経営者に会社を任せられるでしょう。

○デメリット

見ず知らずの他人が急に次期経営者として会社にやってくるため、社内からの反発が起こりやすい点がデメリットです。

またたとえ華々しい経歴を持つ経営者であっても、大企業から中小企業の経営者に招かれた場合など、環境の差によって十分な経営力を発揮できない場合もあります。

外部招へいを行う際には、適切な人選に加え、周囲との信頼関係を構築するための十分な引き継ぎ期間が必要です。

4-4 M&A

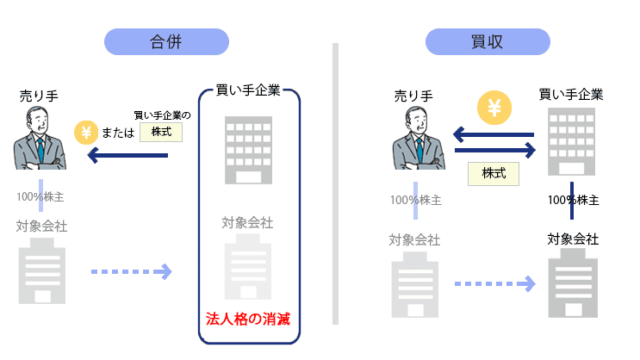

M&Aとは「Mergers and Acquisitions」の略で、直訳すると「合併と買収」になり、大きなカテゴリでいえば外部招へいの1つです。

M&Aでは、会社の経営権を他の会社や経営者へ売却することで事業承継を実現します。

これまでは親族内承継や社内承継ができないと、経営者の引退に合わせて廃業するしかありませんでした。しかし近年では、M&Aを活用した事業承継が盛んに行われています。

○メリット

M&Aで事業承継を実行すると、主に以下のメリットを得られます。

- 現経営者が売却の対価を受け取れる

- 従業員の雇用を継続できる

- 会社をさらに発展させられる可能性がある

上記の中でも事業承継を機に社長業からの引退を望んでいる経営者にとっては、売却の対価を受け取れる点が大きなメリットとなるでしょう。

○デメリット

会社の状況や希望する条件によっては買い手探しが難航し、M&Aの完了までに長期間を要するケースもあります。

さらに会社を売買する取引であるという性質上、買い手との間にトラブルが発生する可能性もゼロではありません。

トラブルの発生によってM&A交渉が破談になったり、買い手から損害賠償を請求されたりすることがあるため、専門家の手を借りて慎重にプロセスを進める必要があります。

5章:【ケース別】おすすめの事業承継方法

事業承継は、経営者自身や周囲の状況をよく観察し、自社にとって最適な方法を選びたいものです。

しかしほとんどの経営者にとって事業承継は初めての経験となるため、どの方法を選べば良いのか分かりにくい部分もあるでしょう。

そこで本章では、ケース別におすすめの事業承継方法をご紹介します。

5-1 とにかく早く事業承継を完了させたいならM&A

親族内承継や社内承継では、後継者を次期経営者として教育しなければなりません。一般的に後継者教育には、5年~10年ほどの期間が必要だとされています。

後継者が途中でくじけて辞退する可能性もあるため、それ以上の期間がかかるケースも珍しくありません。

その一方で、M&Aの取引完了までに必要な期間は、平均して6ヶ月~1年程度となっています。

もちろんそれ以上かかる場合もありますが、親族内承継や社内承継に比べるとスピーディーに事業承継を完了できるケースが大半です。

5-2 後継者が決まっていれば親族内承継or社内承継

既に後継者が決定しており本人の了承も得ているならば、そのまま事業承継の完了を目指しましょう。

ただし前述の通り、後継者教育には長い期間が必要です。スムーズな事業承継のため、今すぐにでも後継者としての教育を開始してください。

会社の株式を承継する方法についても、早めに検討しておくことが重要です。生前贈与を活用するなら、計画的に実施することで後継者の税負担を軽減できます。

相続での事業承継を検討している際は遺言書を用意し、相続をめぐる争いが起こらないように段取りを組んでおきましょう。

5-3 会社の雰囲気を変えたくないときは親族内承継or社内承継

親族内承継や社内承継の多くは、既に会社のことをよく知っている人物への事業承継となります。

彼らは社風や企業理念について深く理解しており、さらに前経営者への配慮から急激な改革を避ける傾向にあります。

したがって、大きな変革を避けて穏やかな事業承継を望むのであれば、親族内承継もしくは社内承継を選択すると良いでしょう。

5-4 会社の変革を望むなら外部招へいorM&A

前項とは逆に会社の変革を望むのであれば、外部の人物に経営を委ねる手段がおすすめです。

多くのケースで今まで会社とは無関係だった人物が後継者となるため、しがらみのない大胆な改革の実行が期待できるでしょう。

特にM&Aで事業承継を行うと買い手の経営資源を利用できることになり、経営基盤の強化や事業規模の拡大なども望めます。

5-5 オーナー個人が大金を手に入れたいときはM&A

事業承継を機に引退を考えている場合など、より多くのお金を手にしたいと考えているならM&Aがおすすめです。

事業承継を行う際は、オーナー社長が所持している会社の株式を後継者へ譲渡する方法で経営権を移転します。

親族内承継もしくは社内承継で株式を譲渡する場合は、後継者の負担を減らすために最低価格で売却するケースが一般的です(相続や生前贈与の場合を除く)。

その一方で、M&Aで株式を譲渡する際は、会社の価値に応じて譲渡対価が支払われます。

したがって、買い手から価値の高さを認められれば、他の事業承継手段では得られない大金を手にすることができるのです。

6章:事業承継を成功させるポイント

事業承継は、ただ実現させれば良いものではありません。後継者へスムーズに会社を引き継ぎ、引き継いだ後も問題なく操業を続けられて初めて、事業承継が成功したといえるのです。

事業承継を成功させるポイントは、以下の3点に大別できます。

- 早めに準備する

- 国や自治体の制度を活用する

- 専門家のサポートを受ける

それぞれのポイントについて、以下で詳しくみていきましょう。

6-1 早めに準備する

事業承継は、思い立ったら即実行できるものではありません。

前述の通り後継者育成には5年~10年ほどかかり、事業承継手段の検討や後継者の選定などの工程を含めると、さらに長い期間が必要です。

また、あまり考えたくないことではありますが、社長の身にもしものことが起こる可能性もゼロではありません。

「まだまだ先のこと」という考えは捨てて、今すぐにでも具体的な準備に取り掛かりましょう。

6-2 国や自治体の制度を活用する

事業承継の手段によっては、国や自治体の制度が活用できるものもあります。

○事業承継税制

一般的な事業承継の税金対策として定められた制度です。相続や贈与で会社の株式を引き継いだ後継者に対して、贈与税や相続税を猶予してもらえます。

前述の「事業承継で引き継ぐ3つの経営資源」でいうと、資産の承継に関する制度ですね。

特に2027(令和9)年までの間は事業承継税制の特例期間となっており、一定の要件を満たすことで贈与税・相続税の猶予割合が100%になります。

場合によっては免除になることもあるため、親族内事業承継を検討している方は、制度の活用に向けて早めに対策を講じましょう。

○事業承継・引継ぎ補助金

事業承継を機に新たな取り組みを行う中小企業等を支援するために設けられた制度で、その取り組みに要する経費の一部に活用できる補助金です。

この制度を活用することで、事業の継続や発展に取り組みやすくなるでしょう。

事業承継・引継ぎ補助金は、親族内事業承継に限らず、社内事業承継やM&Aによる事業承継も対象となっています。

6-3 専門家のサポートを受ける

会社の規模や家族の状況によって、事業承継の選択肢や進め方は異なります。またどの手段を選択しても、事業承継ではさまざまなトラブルが生じるリスクが発生します。

そのため信頼できる専門家へ早めに相談しサポートを受け、トラブル回避の対策を講じたいものです。

ただし事業承継には、特殊な専門知識を必要とします。

弁護士・税理士・M&Aコンサルタントなどの肩書だけでなく、実際に事業承継の支援実績があるかどうかを重視して専門家を選ぶことが大切です。

まとめ

事業承継とは、経営者が会社の経営権やこれまで培ってきた経営理念及びノウハウなど事業の全てを後継者へ引き継ぐことで、親族内承継・社内承継(従業員承継)・M&A(社外への承継)の3種類に大別されます。

どの会社も例外なく、事業承継を行わなければ会社を存続させられません。そのため、後継者の有無や経営者の都合に合わせて、適切な手段をもって事業承継を実施する必要があります。

また、事業承継は経営者自身が思っている以上に早く必要になる可能性があるため、早急に具体的な準備を始めましょう。

事業承継の方法によっては、後継者に大きな金銭的負担が生じる可能性があります。必要に応じて国や自治体の制度を活用し、後継者の負担を減らしてあげたいものです。

適切な事業承継方法および事業承継の具体的な準備などについて迷うときは、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

2.png)