事業承継は、会社の将来を左右する重要な事柄です。そのため現経営者としては、必ず成功させたいプロジェクトでもあります。

事業承継を成功させるためにはまず問題点を把握し、それを回避する対策を講じることが重要です。

そこで本記事では、事業承継が内包している問題点を洗い出し、スムーズに事業承継を実現させるためのポイントについて解説します。

事業承継の手段を選ぶ目安もご紹介していますので、適切な手段を選び事業承継を成功させたい経営者様は、ぜひ本記事をお役立てください。

登場人物紹介

インバースコンサルティング株式会社の代表取締役で現役のM&Aコンサルタントでもあります。記事内ではM&Aに関する疑問にどんどんお答えしていきます!

中小企業を経営している社長です。後継者不在に悩んでいて、M&Aを検討している真っ只中にいます。いつもは困った顔をしていますが、たまに笑顔になります。

1章:事業承継時に発生しやすい問題の種類

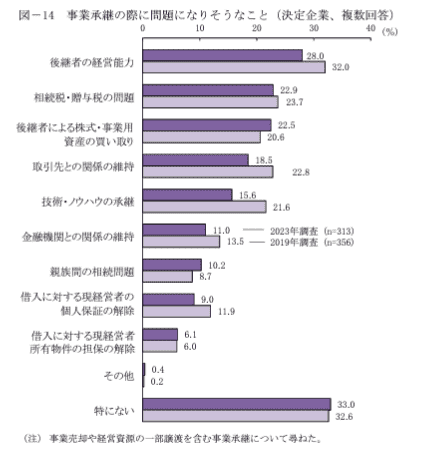

引用元:日本政策金融公庫:中小企業の事業承継に関するインターネット調査(2023年調査)

日本政策金融公庫の「中小企業の事業承継に関するインターネット調査(2023年調査)」では、事業承継の際に問題になりそうなことの筆頭に後継者の経営能力が挙げられています。

他にも取引先との関係維持や親族間の相続問題など、「人」に関する問題が懸念されていることが分かります。

その他では、相続税・贈与税の問題や後継者による株式の買取など、お金に関する問題が多く上がっている点も見逃せない特徴です。

これらのことから、事業承継時には主に「人」と「お金」に関する問題が発生しやすいことが分かります。

2章:【事業承継手段別】起こりやすい問題と対策

事業承継では「人」と「お金」に関する問題が発生しやすいことが明らかになりました。しかし実は、事業承継の方法によって起こりやすい問題の種類が異なります。

また、問題の種類が異なるということは、対策もそれぞれに合ったものが必要です。

ここでは事業承継の方法別に、発生しやすい問題と立てておきたい対策について解説します。

2-1 親族内承継で起こりやすい問題と対策

親族内承継とは、経営者の子どもや親族など、血縁関係にある後継者へ事業承継を行うことを指します。

親族内承継では、自社の株式を相続もしくは贈与で後継者へ譲り渡すケースが一般的です。

ということは、相続や贈与に関する問題が起こりやすそうですね。

○発生しやすい問題

相続や贈与で株式を譲り受けた場合、相続税もしくは贈与税が課税されます。

ここでもし自社の株式の評価額が予想以上に高額だった場合、想定していた相続税・贈与税より高額の税金を支払わなければなりません。

また、後継者が受け取るのは会社の株式であり、現金ではありません。株式に対して高額の税金が課せられることで、後継者自身の生活が立ち行かなくなる可能性も出てきます。

さらに現経営者が後継者について明言せぬまま亡くなると、後継者の座を巡って親族間で争いが起こる可能性があります。

○講じておきたい対策

まずは税理士などに依頼して、自社の株式の評価額を算出し、課税される税金について確認しておきましょう。

その上で株式の譲渡方法について早めに検討を始めてください。

譲渡方法によっては、事業承継後の後継者を守るために制定された事業承継税制を受けられる可能性があります。条件に該当するかどうかを、あらかじめ確認しておくと良いでしょう。

さらに相続争いを避けるため、現経営者は遺言状を残しておくことをおすすめします。

ただし遺言書が効力を発揮するには、民法で定められた要件を満たし、適切な方法で作成されていることが前提です。

遺言状を作成する際には、弁護士・司法書士・公証役場などの専門家へ相談し、確実に効力を発揮できるものを作成してください。

2-2 社内承継(従業員承継)で起こりやすい問題と対策

社内承継とは、その会社に勤めている役員や従業員を後継者とし、会社を引き継ぐことです。

現経営者の所有する自社株式を、後継者が買い取って事業承継を実現するケースが一般的です。

○発生しやすい問題

従業員が後継者となる場合、株式の価格はできる限り抑えるケースが多いです。しかしそれでもなお、後継者に資金調達の問題が発生しやすくなります。

また不当に安い価格で譲渡を行った場合、後継者に贈与税が課せられるおそれがあるため、売買の金額には注意が必要です。

○講じておきたい対策

後継者が自社株式を買い取るにあたり、自己資金だけでまかなえないケースでは資金調達を行う必要があります。

社内承継時の資金調達として検討できる方法には、主に以下の2点が挙げられます。

- 日本政策金融公庫の「事業承継・集約・活性化支援資金」を利用する

- 投資ファンドや金融機関などから融資を受ける

資金を調達するのは後継者ですが、現経営者としてできる限りのサポートは行いたいものですね。

2-3 外部招へいで起こりやすい問題と対策

外部招へいとは、後継者を親族や従業員以外の外部から招くケースが該当します。新たな経営者は、取引先の企業や金融機関から招くことが多いです。

さらに近年では、後継者募集のマッチングサイトを利用して後継者を選定する企業も増えています。

○発生しやすい問題

これまで会社とは関わりのなかった赤の他人が急に新しい経営者としてやってくることとなるため、社内からの反発が起こりやすくなります。

またたとえ経歴が華々しい経営者であっても、大企業から中小企業の経営者に招かれた場合など、環境の差によって十分な経営力を発揮できない場合もあります。

○講じておきたい対策

外部から後継者を招く際には、適切な人選が欠かせません。また、周囲との信頼関係を構築できるように、十分な引き継ぎ期間を設ける必要があります。

2-4 M&Aで起こりやすい問題と対策

M&Aを活用して事業承継を行う際は、現経営者が所有している会社の株式を全て売却し、経営権を買い手へ譲渡する手法(株式譲渡)を用いるケースが一般的です。

M&Aを実行した後の売り手対象会社は、買い手企業の子会社として事業を継続します。

他の事業承継の手段と比べると、株式の譲渡対価として現経営者が受け取る金額が大きくなりやすい傾向があります。

○発生しやすい問題

M&Aは会社を売買する取引という性質上、交渉内容をめぐって買い手企業とトラブルが起こり、大きな問題へと発展するリスクを背負っています。

場合によってはM&A交渉が破談になったり、買い手から損害賠償を請求されたりする恐れがあるため、慎重かつ誠実な交渉が必要です。

○講じておきたい対策

買い手とトラブルになる原因は、売り手が買い手の不利になる情報を隔していたり、対応が不誠実だったりすることが挙げられます。

他にも両者間で交わした約束事を破った際などもトラブルへ発展する可能性が高いため、M&Aのお相手には終始誠実な対応が求められます。

また、自身の主張に一貫性を持たせるために、M&Aの目的や希望条件などを明確にしておきましょう。

ほかにも意図せぬ情報の隠ぺいを回避する手段として、必要書類をあらかじめ準備しておくのも効果的です。

さらにM&Aの交渉をスムーズに進めるには専門知識と豊富な経験が必要なため、信頼できる専門家にサポートを依頼すると安心です。

3章:事業承継を行わない会社の末路

事業承継は、どの手段を選んでも問題が発生する可能性を秘めています。しかし問題の発生を恐れるあまり事業承継を行わなかったら、会社は一体どうなってしまうのでしょうか。

いつかは経営者が働けなくなる日がやってきますよね。良いところで廃業、最悪のケースでは会社が空中分解して倒産…といったところでしょうか。

社長が想像している通りです。正直に申し上げて、事業承継を後回しにしていても何もいいことがありませんよ。

たとえ事業承継を実行する気持ちがあったとしても、「まだ大丈夫」とか「そのときが来たら何とかできるだろう」などと考えていては手遅れになってしまいます。

例えば経営者自身はまだまだ働けるつもりでいても、業績が悪化していたり借入を繰り返したりしている場合は要注意です。

なぜなら、気付いたら債務超過に陥っていたり借入金額が膨れ上がっていたりして、もはや誰も会社を引き継ぎたいとは思えない状態になっていることがあるからです。

そうなってしまうと、M&Aで売却を試みても買い手はつきません。たとえ売却価格が1円であってもです。

従業員や取引先に迷惑をかけることのないよう、余裕のあるうちに事業承継について検討し、準備を進めておきましょう。

4章:問題なくスムーズな事業承継を実現させるポイント

スムーズな事業承継を実現させるためには、正しい知識のもとに適切な対応を行うことが重要です。

問題なく事業承継を進めるために押さえておきたいポイントについて、以下で詳しくみていきましょう。

4-1 早めに計画を立案し、具体的な準備を始める

スムーズな事業承継の実現は、とにかく早めの準備が肝心です。

- 「いつ」事業承継を行うのか

- 「誰に」会社を引き継いでもらうのか

- 「どの方法で」事業承継を実行するのか

上記3点を検討し、事業承継に関してのビジョンを明確にしてください。

身内や従業員から後継者を選ぶ際は、早めに後継者候補本人の了承を得てください。了承を得るのは1人ですが、途中で辞退する可能性があるため、複数人の候補を心のうちに持っておくと良いでしょう。

4-2 複数の事業承継手段を比較検討する

「この人に会社を継いでもらう!」というよほど強い信念がない限り、事業承継手段については複数の手段を比較し、検討してください。

後継者候補の有無ももちろんですが、経営者自身や会社が得られるメリットの有無も、事業承継手段を決定する際の大きな判断材料になります。

事業承継は経営者にとっても会社にとっても必要なステップですから、どうせなら大きなメリットを得られる手段を選びたいですよね。

4-3 経営者としての資質を持っている後継者を選ぶ

事業承継において何としてでも避けたいことの1つに、経営者の資質がない後継者に会社を任せてしまうことが挙げられます。

たとえ現場の仕事においては優秀な従業員であっても、経営の資質があるとは限りません。後継者を選定する際には、経営者として会社を任せられるかどうかを慎重に検討しましょう。

極端なことをいうと、経営手腕次第では会社を倒産させてしまう可能性がありますからね。後継者の見極めは非常に重要ですよ。

4-4 生前贈与や遺言書の作成で相続争いを防ぐ

親族間で相続をめぐるトラブルを防ぐためには、生前贈与の活用を検討すると良いでしょう。相続争いのトラブルを防ぐほか、節税対策にもなります。

また遺言書を作成し、相続への方針を示しておくことも重要です。ただし遺言書は、民法で定められた要件を満たしていないと無効になってしまう可能性があるため注意が必要です。

万が一急逝するようなことがあった場合に備えて、遺言書は早めに用意しておきましょう。

たしかに。自分はまだまだ生きるつもりですが、リスクヘッジの1つと割り切って早急に作ります!

4-5 徹底した後継者教育を行う

せっかく事業承継が実現しても、承継後の経営がうまくいかず業績が悪化するようでは本末転倒です。

現経営者は事業承継の実現をゴールとするのではなく「事業承継後も会社が成長し続けること」をゴールとして見据えなければなりません。

後継者には徐々に経営者としての心構えを教えるとともに、経営理念や経営者としての価値観などを共有していくと良いでしょう。

一般的に後継者教育には5年~10年の期間が必要だといわれています。

教育期間が短すぎると経営者としての心構えや経営ノウハウが不十分なまま事業承継を行うことになったり、短期間に詰め込み過ぎて後継者が疲弊してしまったりする可能性があります。

スムーズな事業承継の実現や会社の将来のためにも、後継者教育には十分な期間を設けることが重要です。

4-6 後継者や従業員への配慮を怠らない

事業承継を問題なくスムーズに実現するためには、後継者本人だけでなく周囲からも理解を得て受け入れてもらうことが重要です。

そのため後継者に対しては、次期経営者としてのプレッシャーや不安を取り除けるように適宜ケアを行ってください。

さらに後継者教育のペースなど、負担が重くなりすぎないよう配慮しましょう。

従業員に対しては十分な時間をかけて、事業承継の実行や後継者の人選への理解を求めてください。

後継者がなぜこの人なのか、ということを説得力のある言葉で説明すれば、従業員に安心してもらえる可能性が高まりますよ。

4-7 信頼できる専門家を探しておく

事業承継を円滑に進めるためには、専門家のサポートがあると安心です。

いざ事業承継を、と思ってから探しているのでは遅い可能性があるため、早い段階から信頼できる専門家を探しておきましょう。

事業承継全般に関する悩みであれば、国が運営する事業承継・引継ぎ支援センターの利用がおすすめです。

無料で相談できるうえに47全ての都道府県に設置されており、地方の中小企業でも相談しやすくなっています。

事業承継の際に財産をどう分けるかについての悩みは、税金や法律の専門家に相談すると良いでしょう。

第三者への事業承継を検討しているのであれば、M&A仲介会社への相談が適しています。

いずれも初回の相談は無料でできる専門家も多いため積極的に活用し、悩みの内容に合った信頼できる専門家を見つけてください。

5章:【ケース別】事業承継手段を選ぶ目安

2章で事業承継の手段がいくつかあることに触れましたが、自社にとってどの方法が適しているかは判断しづらい場合もあるかと思います。

そこでここでは、事業承継の手段を選ぶ目安について、ケース別に確認していきます。

5-1 親族や社内に後継者候補が既にいる(または見つかりそう)な場合

経営者自身の子どもや親族または従業員の中に後継者候補がいる場合は、親族内承継もしくは社内承継がおすすめです。

親族内承継の場合は生前贈与や相続で事業承継が行われるケースがほとんどです。

生前贈与を受ける後継者に対しては、贈与税が課税されます。贈与税は累進税で後継者への負担が大きくなるため、生前の早い時期から計画的に少しずつ贈与を進めていきましょう。

相続の場合は、相続争いに注意しなければなりません。争いを避けるために、早めに遺言書を用意しておくことをおすすめします。

従業員を後継者とする際は、後継者が自社の株式を買い取る必要があります。

資金調達がネックとなり事業承継が困難だと判断された場合は、金融機関からの借入だけでなく、M&Aを活用して第三者へ事業承継を行うことも視野に入れて検討してください。

ちなみにM&Aにも色々なパターンがあって、経営権は第三者へ売却しつつ従業員が社長に就任するケースもありますよ。

それは、後継者が株式を買い取る資金が準備できない際の選択肢になりえますね。

そうですね。社内のことをよく知っている人物を買収後の社長に選出したい、と考える買い手が増えてきているので、双方の希望が一致する買い手探しを検討するのもアリです。

5-2 親族や社内には後継者候補がいない場合

親族や従業員など、経営者の身の回りに後継者候補がどうしても見つからない場合は、第三者への事業承継を検討してください。

取引先の企業や金融機関から新たな経営者を招くケースが多いほか、後継者募集のマッチングサイトを利用して後継者を選定する企業も増えています。

さらに近年の傾向として、M&Aを活用し第三者への事業承継を実現する中小企業が増えていることも見過ごせません。

5-3 業績の改善や事業の拡大を求めたい場合

事業承継で業績の改善や事業の拡大など、自社の更なる発展を目指す場合は、M&Aがおすすめです。

なぜならM&Aを実行することで、人材やノウハウなど買い手企業の経営資源を使えるようになり、効率良く事業の拡大が図れるからです。

さらにシナジー効果を期待できる買い手とM&Aを実行すれば、より大きく自社を発展させられる可能性が高まります。

5-4 経営者個人が多額の現金を手に入れたい場合

引退後の生活費や新たに事業を立ち上げるための資金を手に入れる目的で事業承継を行う場合は、M&Aの活用をおすすめします。

M&Aは他の事業承継とは異なり、会社を売買する取引という性質を持っています。

買い手にとって価値が高い会社であるほど高値で取引されることから、他の事業承継方法より多くの現金を手に入れられる可能性が高いというわけです。

ただし経営状態によっては、希望する売却価格に届かない場合もあります。M&Aでより高い評価を得るためには、可能な限り企業価値を高めてから売却すると良いでしょう。

5-5 とにかく早く事業承継を完了させたい場合

とにかく早い事業承継の完了を目指すなら、既に経営者としてのノウハウを持った人物を後継者とすることです。

後継者として育成する時間が必要ないぶん、事業承継に要する期間が短縮できますね。

事業承継の手段でいうと、外部招へいもしくはM&Aが該当します。

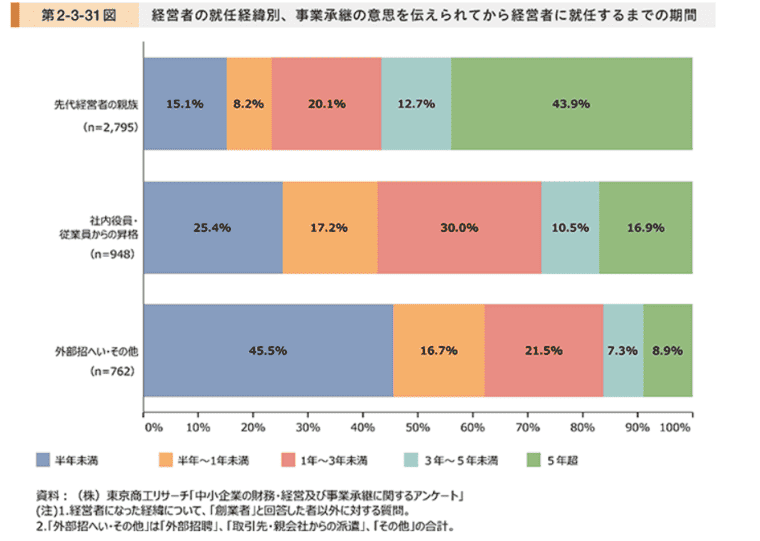

引用元:2021年版「中小企業白書」

2021年版「中小企業白書」によると、親族内承継を実行した中小企業の43.9%が、事業承継に5年以上の期間を要しています。

その一方で外部招へい・その他の手段で事業承継を行った企業の45.5%が、半年未満で事業承継を完了しているのです。

その他の中にはM&Aも含まれていると予想できるため、外部招へいやM&Aが早期の事業承継を完了できることが分かります。

まとめ

事業承継時には主に「人」と「お金」に関する問題が発生しやすくなっています。

それらの問題は事業承継の成功だけでなく会社の将来をも左右しかねないため、慎重な対応が必要です。

また、事業承継の手段によっても、発生しやすい問題が異なります。

事業承継に立ちはだかる難関は自社だけで解決することが難しいものも多いため、専門家の手を借りながら進めることをおすすめします。

2.png)