中小企業では近年、後継者不在の問題が深刻化しています。

もし後継者が決定していないまま現経営者が働けなくなったとしたら?その未来は決して明るいものとはいえません。

なぜなら経営の舵取りに支障をきたし、突発的な廃業や倒産へ追い込まれる可能性があるからです。

そしてこの記事にたどり着いた読者の中にも、経営している会社の後継者が決まっておらず、悩んでいる方がいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では、近年の中小企業が抱える後継者問題の実態を探り、現段階で後継者が決まっていない会社がそのバトンを未来へと繋いでいく方法について解説します。

後継者問題に悩んでいる経営者はぜひ本記事を参考にして、会社を未来へと残してください。

登場人物紹介

インバースコンサルティング株式会社の代表取締役で現役のM&Aコンサルタントでもあります。記事内ではM&Aに関する疑問にどんどんお答えしていきます!

中小企業を経営している社長です。後継者不在に悩んでいて、M&Aを検討している真っ只中にいます。いつもは困った顔をしていますが、たまに笑顔になります。

1章:深刻化している中小企業の後継者問題とは

近年では、後継者不在に悩む中小企業の増加が深刻な問題となっています。それはもはや企業単体としての問題ではなく、国を挙げての問題にまで発展しているのです。

ここでは、中小企業が抱えている後継者問題の実態をみていきましょう。

1-1 半数以上の中小企業が後継者不足となっている

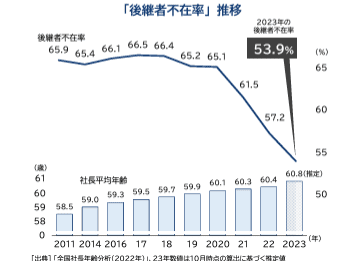

出典:帝国データバンク 全国「後継者不在率」動向調査(2023年)

帝国データバンクの全国「後継者不在率」動向調査(2023年) によると、国内中小企業の53.9%が後継者不在の状態です。

調査を開始した2011年からその割合は徐々に下がってはいるものの、中小企業全体の過半数に後継者がいないことは、憂慮すべき問題です。

1-2 後継者不在による中小企業の廃業が増加している

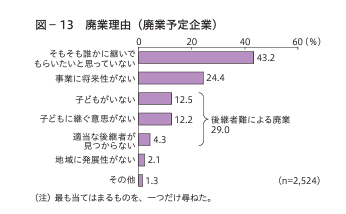

出典:日本政策金融公庫総合研究所「中小企業の事業承継に関するインターネット調査」(2023年)

日本政策金融公庫の調査では、60歳以上の経営者のうち60%近くが将来的な廃業を予定しており、このうち「後継者難」を理由とする廃業が約3割に迫っています。

中小企業における平均引退年齢が70歳であることから、このまま後継者が見つからなければ、数年のうちに廃業する企業は増加していくことが予想できます。

実際に中小企業庁は、現状を放置すると中小企業・小規模事業者の廃業が急増し、2025年までの累計で約650万人の雇用および約22兆円のGDPが失われる可能性を示唆しています。

中小企業の後継者問題は、日本経済をも脅かす存在となっているんですね。

参照元:中小企業庁 中小企業・小規模事業者におけるM&Aの現状と課題

2章:後継者不足の原因

後継者不足の原因としては、親族や従業員といったいわゆる「身内」に後継者候補となる人材がいないことや、会社の将来性や経営状態への不安などが挙げられます。

それぞれの項目について、詳しく解説します。

2-1 少子高齢化の影響

後継者不足の原因としてまず挙げられるのが、少子化の影響です。

経営者自身に子どもがいなかったり、子ども自身が自分の就きたい職業を選んだりすることが、後継者不足に繋がっていると考えられます。

昔みたいに子どもが多ければ誰かしらが継いでくれましたが、今は子どもが少ないぶん、そういうわけにはいかないんですね。

子どもは子どもで自分の人生を謳歌する権利がありますからね。子供の意思を尊重した結果、後継者が決まっていないという中小企業も増えています。

また、従業員を後継者として指名する会社も少なくありません。しかし日本全体の高齢化にともない、中小企業の従業員も高齢化が進んでいます。

後継者としてふさわしい年齢の従業員が見つかりにくくなった点も、後継者不足の原因として考えられるのです。

2-2 親族や従業員が後継者にならない

経営者自身は自分の子どもや親族、従業員に会社を継いでもらうつもりでいても、肝心の後継者候補本人に継ぐ意思がなく、後継者不在になるケースがあります。

特に従業員を後継者とする場合には、株式の譲渡に必要な資金の調達ができず断念することもあるんですよ。

また、親族や従業員内に次期経営者としてじゅうぶんな能力を持った者がおらず、後継者がいない状態が続いているケースもみられます。

2-3 事業の将来性に不安がある

今後の事業に不安がある企業の場合、後継者候補は安易に会社を受け継ぐことはできません。

業績も好調で安定している会社であれば安心して後を継げますが、不安定な会社の場合はためらってしまうでしょう。

将来性に不安のある会社を自ら望んで背負いたいなんて人はいませんよね。

2-4 負債を抱えている

会社を継ぐということは、会社が抱えている負債も引き継ぐということです。

そのため多額の負債を抱えている会社は、後継者が見つかりにくい傾向にあります。なぜなら、負債を引き継ぐと後継者個人が連帯保証人となる上、倒産した場合の返済義務も生じるからです。

たしかに私も会社の連帯保証人になっていますし、連帯保証も引き継ぐという点は、会社を引き継ぐ際の不安材料でもあります。

3章:後継者不在問題の解決策

後継者不在問題の解決策としては、5つの方法が挙げられます。

- 後継者候補を探して育成する

- M&Aを活用する

- 外部から後継者を招き入れる

- 株式公開で資本と経営を分離する

- 会社を解散・清算して廃業する

各項目について、それぞれの特徴とメリット・デメリットを解説します。

親族や従業員の中から後継者候補が見つからなくても、会社を存続させる方法はあります。自社に適した方法を探してみてくださいね。

3-1 後継者候補を探して育成する

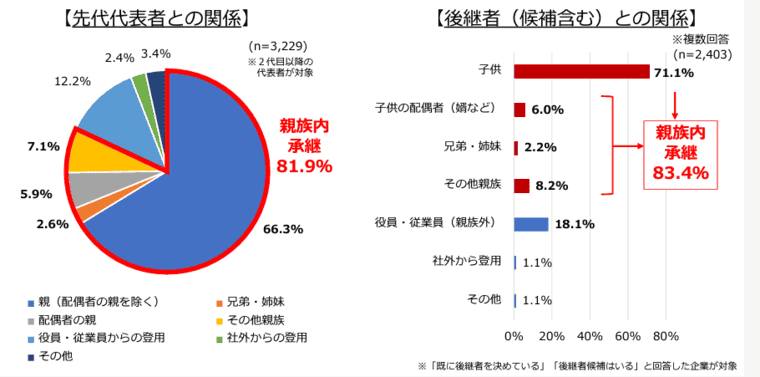

日本商工会議所が2024年に行った「事業承継に関する実態アンケート」によると、約94%の会社が親族や従業員といった、いわゆる「身内」を後継者としています。

親族内や従業員内での後継者探しを断念した過去を持っている会社でも、もう一度周囲を見渡してみても良いでしょう。

○メリット

親族や従業員の中から後継者を指名するメリットは、周囲からの理解を得やすい点です。

また社内のことをよく知る人物が次期経営者となるため、経営者交代にともなう混乱が最小限に抑えられる可能性が高くなります。

さらには前経営者への配慮から、急激な社風の変化を避ける可能性が高く、他の従業員も引き続き安心して働けるでしょう。

○デメリット

たとえ後継者候補が見つかったとしても、経営者育成には平均で5年~10年もの時間が必要です。

その間に後継者候補が辞めてしまう可能性もあるため、将来への見通しが立てづらい点がデメリットだといえます。

また親族や従業員の中から後継者を指名した場合、後継者になれなかった他の者が反発しトラブルへと発展する恐れがあります。

そのうえ後継者としての資質が不十分な人物を後継者とすると、会社の将来へ大きな影を落とすことになるため注意が必要です。

さらに会社の後を継ぐ際には、現経営者から株式を譲渡される必要があります。

特に親族以外の身内へ株式を譲渡する場合はまとまった資金が必要になるため、資金調達の問題が発生しやすくなっています。

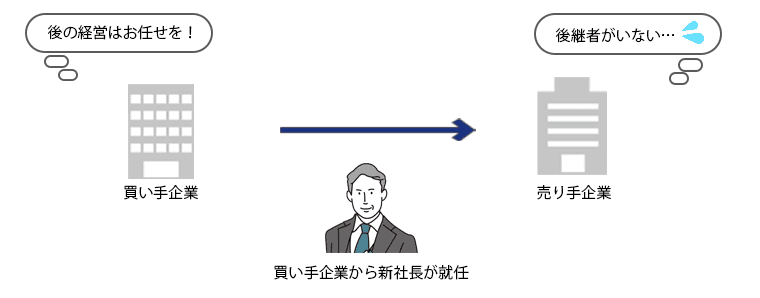

3-2 M&Aを活用する

後継者問題の解決策として近年注目を集めているのが、M&Aを活用する方法です。

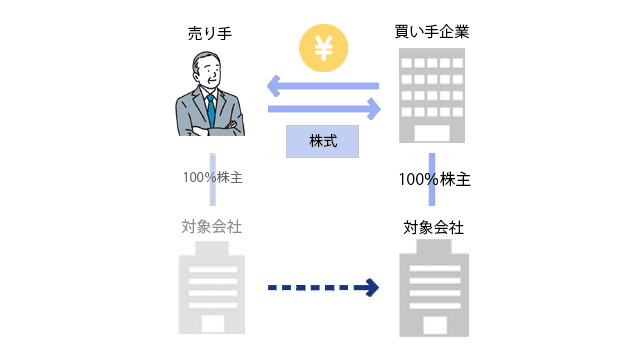

M&Aでは現経営者が所有している会社の株式を全て売却し、経営権を買い手へ譲渡します。

M&A後は買い手が経営を担っていくことになるため、後継者が不在でも会社を存続させられるのです。

○メリット

親族や従業員の中に後継者候補が見つからなくても、会社を存続させられる点が最大のメリットだといえるでしょう。

もう1つの大きなメリットとして、経営者が買い手からM&Aの対価を受け取れる点が挙げられます。

場合によっては会社が持っている企業価値以上の対価を受け取ることもできるため、後継者問題を解決して引退を検討している経営者には最適な方法です。

○デメリット

M&Aのデメリットは、そもそも買い手候補が見つからない可能性がある点です。また、希望の売却価格で売却できないケースも少なくありません。

さらにM&Aは会社を売買する取引であるという性質上、買い手との間にトラブルが発生する可能性もあります。

トラブルの発生によってM&A交渉が破談になったり、買い手から損害賠償を請求されたりすることがあるため、専門家の手を借りて慎重にプロセスを進める必要があります。

3-3 外部から後継者を招き入れる

親族や従業員以外の第三者へ事業を引き継ぐケースが該当し、取引先の企業や金融機関から新たな経営者を招くことが多いです。

さらに近年では、後継者募集のマッチングサイトを利用して後継者を選定する企業も増えています。

○メリット

後継者候補の選択肢が増える点が最大のメリットです。

またこれまで会社とはかかわりのない人物が経営者となることで、しがらみのない大胆な改革が実現し、業績が劇的に好転する可能性を秘めています。

○デメリット

従業員にとっては見ず知らずの他人が急に新しい経営者としてやってくるわけですから、社内からの反発が起こりやすくなります。

従業員からの理解を得られないと経営が不安定になる恐れがあるため、注意が必要です。

またたとえ経歴が華々しい経営者であっても、大企業から中小企業の経営者に招かれた場合など、環境の差によって十分な経営力を発揮できない場合もあります。

社外から経営者を招へいする際には、適切な人選に加え、周囲との信頼関係を構築できるようにじゅうぶんな引き継ぎ期間が必要です。

3-4 株式公開で資本と経営を分離する

株式公開とは、自社の関係者が保有する株式を自由に売買できる状態にすることです。

株式を売買できる場所は証券取引所に限られているため、株式公開は株式市場への上場を指しています。

上場企業を目指すということですね。

○メリット

株式公開は会社の知名度や信頼度が向上し、資金調達や人材採用がしやすくなる点がメリットです。

良い人材が集まりやすくなるため、後継者を見つけやすくなります。

○デメリット

株式公開を実現するためには膨大な時間とコストが必要です。上場するための審査も厳しくハードルが高いため、中小企業にとってはあまり現実的とはいえません。

多くの中小企業にとって、株式公開はメリットよりデメリットの方が上回ります。そのため「こんな方法もあるんだな」くらいの認識で大丈夫ですよ。

3-5 会社を解散・清算して廃業する

後継者候補を見つけられず、M&Aでも買い手が現れなかった場合は、やむを得ず廃業を選択することになるでしょう。

廃業は極力避けたい選択肢ですが、業績や経営環境次第では廃業を選択せざるを得ない状況へと追い込まれる可能性もゼロではありません。

従業員の再雇用先や事業資産の売却先に目処をつけておくなど、万一廃業せざるを得なくなった時に備えておけば、周りへの迷惑を最小限に抑えられます。

○メリット

事業を終了する時期を経営者自ら決められる点がメリットです。

経営から完全に撤退するため会社関連のストレスから解放され、健康面の改善が期待できます。

○デメリット

廃業にともない従業員は全員解雇となるため、再雇用先をあっせんするなどのケアが必要です。

また、取引先との関係も全て終了します。場合によっては、取引先の経営状態に大きな影を落とすことになりかねません。

それに加えて多くの中小企業では、会社を清算した際にじゅうぶんなお金を手元に残せない可能性が高いです。

手元に残せる金額の多少は、経営者の引退後の生活に直結します。廃業する際は、将来必要となる生活費などを手元に確保できるかをしっかりと確認しておきましょう。

4章:後継者問題の相談先

後継者問題を早く解決へと導くためには、しかるべき機関に相談し、専門家のサポートを受けましょう。

相談できる先は、公的機関・M&A仲介会社・身近な人の3種類に大別できます。

4-1 公的機関

1章でも述べたとおり、中小企業における高い後継者不在率は、国を挙げての問題にまで発展しています。

そのため国は全国47都道府県に事業承継・引継ぎ支援センターを設置し、M&Aや親族内承継など後継者問題に関するあらゆる相談を受け付けています。

国が設置した機関のため、無料で相談できる点がメリットです。ただしM&A仲介のサポートには対応しておらず、状況に応じて専門家の紹介を受けることになります。

公的な窓口としてはもう1つ、商工会や商工会議所でも後継者問題に関する相談が可能です。こちらは中小企業に特化しており、事業承継M&Aに関する相談をメインに受け付けています。

相談は無料でできますが、商工会の会員になる必要があり、会費が必要な点に注意が必要です。

4-2 M&A仲介会社

M&Aで後継者問題の解決を検討している場合は、M&A仲介会社への相談がおすすめです。

M&Aに関する知識や経験が豊富なコンサルタントが経営者の希望に即したM&Aプランを提案し、取引完了までをサポートします。

無料で相談できるM&A仲介会社が多いですが、中には相談料が必要な会社もあるため、相談前に確認しておきましょう。

また、実際にM&Aで後継者問題を解決する場合、M&A仲介会社へ支払う報酬が必要になります。報酬体系はM&A仲介会社ごとに異なるため、自社の規模や予算に合った仲介会社を選ぶことが大切です。

4-3 経営者仲間や配偶者など身近な人

知り合いの経営者や配偶者など、身近な人に悩みを聞いてもらうのも1つの方法です。

1人で抱え込んでいる状態より誰かに話を聞いてもらったほうが心が軽くなり、前向きに考えられる可能性が高まります。

また同じような境遇にいたり、先に後継者問題を解決した経験を持っていたりする経営者から話を聞ければ、有益な情報を得られるかもしれません。

ただし身近な人は後継者問題を解決できるプロではありません。実際に後継者問題の解決へ動き出す際には、改めて専門家の力を借りる必要があることを念頭に置いておきましょう。

まとめ

後継者問題の解決策は、以下の5つです。

- 後継者候補を探して育成する

- M&Aを活用する

- 外部から後継者を招き入れる

- 株式公開で資本と経営を分離する

- 会社を解散・清算して廃業する

ただし、廃業はできれば避けたい手段です。また、多くの中小企業にとって株式公開はあまり現実的ではありません。

そのため、後継者候補を探して育成する・M&Aを活用する・外部から後継者を招き入れるの3つの中から、自社に合った方法を選ぶと良いでしょう。

自社に合った方法が分からない場合は、事業承継・引継ぎ支援センターや商工会もしくはM&A仲介会社へ相談することをおすすめします。

後継者問題は放置していても決して解決できません。むしろ経営者も会社も今この瞬間が一番若いときです。

後継者問題に悩んでいる経営者様は、会社とご自身の将来のために1日も早く専門家へ相談し、解決策について検討を始めてください。

2.png)