事業承継の実行には、結構なお金がかかります。それは事業承継の1つの手段であるM&Aも例外ではありません。

事業承継・M&A補助金を活用することで承継準備や手続きにかかる負担が軽減され、経営者にとって大きな支援となります。

本記事では事業承継・M&A補助金の概要・申請枠・申請方法・審査を通過するポイントを解説します。

補助金を有効に活用し、スムーズかつ負担の少ない事業承継を実現してください。

登場人物紹介

インバースコンサルティング株式会社の代表取締役で現役のM&Aコンサルタントでもあります。記事内ではM&Aに関する疑問にどんどんお答えしていきます!

中小企業を経営している社長です。後継者不在に悩んでいて、M&Aを検討している真っ只中にいます。いつもは困った顔をしていますが、たまに笑顔になります。

1章:事業承継・M&A補助金とは

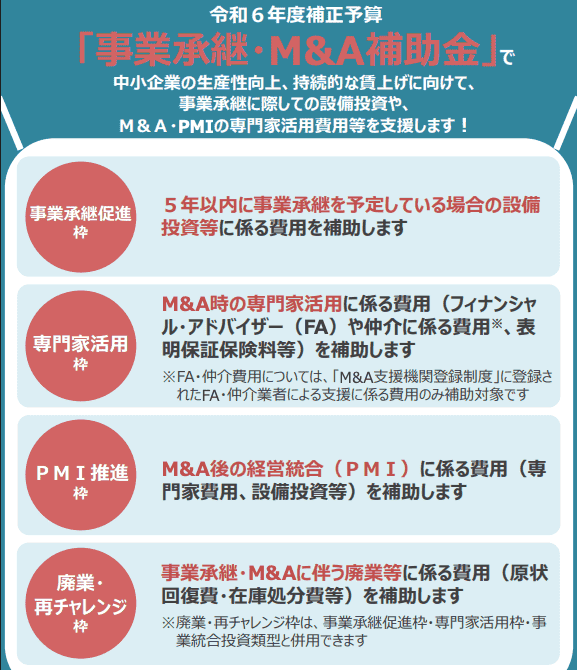

引用元:中小企業庁公式HP 事業承継・M&A補助金のリーフレットより

事業承継・M&A補助金(旧:事業承継・引継ぎ補助金)とは、中小企業の生産性向上や持続的な賃上げを目的に、事業承継に際しての設備投資やM&A・PMIの専門家活用費用等を支援する補助金です。

事業承継・M&A補助金は令和6年度の補正予算に計上されており、令和7年度中の実施が予定されています。

原則として補助対象事業者の公募は、令和8年度末までの期間に3回程度行われる予定です。

令和7年1月21日に事務局の公募が締め切られていることから、第1回の公募開始時期は早くても令和7年(2025年)春以降になると考えられます。

2章:事業承継・M&A補助金の4つの申請枠

事業承継・M&A補助金は、旧事業承継・引継ぎ補助金に設置されていた経営革新事業・専門家活用事業・廃業・再チャレンジ事業の名称がそれぞれ事業承継推進枠・専門家活用枠・廃業・再チャレンジ枠へ変更されています。

それに加えてPMI推進枠が新設され、計4つの申請枠で構成されています。

自社が予定している事業承継方法に照らし合わせて、申請枠を決めましょう。

2-1 事業承継推進枠

事業承継推進枠は、5年以内に親族内承継又は従業員承継を予定している事業者が対象で、設備

投資等に係る費用の補助が受けられます。

補助の詳細は以下のとおりです。

- 補助上限

800〜1,000万円(一定の賃上げを実施する場合、上限が1,000万円に引き上げられる) - 補助率

中小企業…1/2

小規模事業者…2/3 - 対象経費

設備費・産業財産権等関連経費・謝金・旅費・外注費・委託費 など

例えば中小企業が事業承継に伴い1,500万円の設備投資を行った場合、1/2である750万円の補助が受けられるというわけです。

なるほど。小規模事業者なら2/3の1,000万円が受け取れるということですね。

2-2 専門家活用枠

事業承継でM&Aの専門家を活用する際の費用を補助する支援枠で、経営資源を譲り渡す側(売り手)と譲り受ける側(買い手)双方の事業者が対象です。

フィナンシャル・アドバイザー(FA)や仲介の費用、表明保証保険料などが補助されます。ただしFAや仲介費用は「M&A支援機関登録制度」に登録された業者のみが対象となっています。

事業承継をしたい側の私は、もちろん対象者ですね。

専門家活用枠で受けられる補助の詳細は下記のとおりです。

- 補助上限

買い手支援類型:最大2,000万円(条件により変動)

売り手支援類型:600~800万円 - 補助率

買手支援類型:条件により1/3〜2/3

売手支援類型:条件により1/2もしくは2/3 - 対象経費

謝金・旅費・外注費・委託費・システム利用料・保険料

2-3 PMI推進枠

PMI推進枠は、M&A後の経営統合(PMI)に係る費用(専門家費用、設備投資等)を補助する支援枠で、PMIを行う事業者、つまり譲受側(買い手側)が対象です。

事業を譲り渡す側である私の場合、PMI推進枠は申請対象外となるのですね。

PMI推進枠で受けられる補助の詳細は下記のとおりです。

- 補助上限

PMI専門家活用類型:150万円

事業統合投資類型:800~1,000万円

※一定の賃上げを実施する場合、上限を1,000万円に引き上げ - 補助率

PMI専門家活用類型:½

事業統合投資類型:1/2または2/3

(中小企業者等のうち小規模事業者に該当する場合は2/3) - 対象経費

設備費・外注費・委託費 など

2-4 廃業・再チャレンジ枠

廃業・再チャレンジ枠は、事業承継やM&Aを検討し進める中で廃業を行う事業者が対象となっている枠で、廃業等に係る費用(原状回復費・在庫処分費等)の補助が受けられます。

また、他の支援枠と併用申請できる点が特徴です。

廃業・再チャレンジ枠で受けられる補助の詳細は、下記のとおりです。

- 補助上限

150万円

(他の支援枠と併用申請する場合はそれぞれの補助上限に加算) - 補助率

1/2または2/3

(併用申請の場合は他枠に準拠) - 対象経費

廃業支援費・在庫廃棄費・解体費・原状回復費・リースの解約費・移転費用(併用申請の場合のみ)

3章:R7年度(2025年)の事業承継・M&A補助金の公募はいつから?

中小機構HPによると、令和6年度補正予算「事業承継・M&A事業」に係る事務局の公募締め切りが令和7(2025)年1月21日となっています。

その後事務局が選定され、公募時期等の詳細を中小機構と協議の上決定し、公募が開始される予定です。

できるだけ早期に公募を開始するとされていますが、2025年の事業承継・M&A補助金の公募は早くても春以降になることが予想されます。

過去の実績を見ると公募期間は1ヶ月から長くても2ヶ月程度となっているため、申請を検討している方はこまめに公式サイトを確認した方が良いでしょう。

4章:事業承継・M&A補助金の申請方法と手順

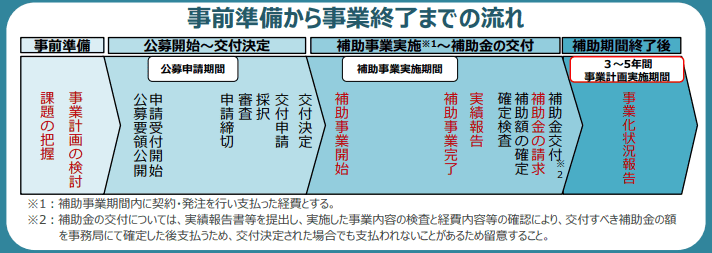

引用元:中小企業庁公式HP 事業承継・M&A補助金のリーフレットより

事業承継・M&A補助金は公募期間内に手順に従って申請し、審査に通過すると交付が決定します。その後補助事業を実施し、実績を報告しなければ補助金の交付は受けられません。

事業承継を実施する前に申請し、審査に通る必要があるということですね。

また、申請に必要なGビズIDの取得に2〜3週間かかるケースもあります。直前に慌てないためにも、事業承継・M&A補助金を申請する手順について確認しておきましょう。

事業承継・M&A補助金についての詳細が発表されていないため、ここでは旧事業承継・引継ぎ補助金の申請手順について解説します。

事業承継・M&A補助金の申請方法も大きくは変わらないことが予想されますので、確認しておいて損はないでしょう。

4-1 補助対象事業の確認

事業承継・M&A補助金を利用する場合はまず、自身の事業が補助対象に該当するかを確認する必要があります。

公募要領は公式ウェブサイトで確認できるため、自身の事業がどの枠に該当するのかを確かめてください。

また、自身の事業が申請の要件を満たしているかについても忘れずに確認しておきましょう。

4-2 gBizIDプライムアカウントの発行

事業承継・M&A補助金の申請を決めたら、GビズID(gBizID)プライムのアカウント発行手続きを行います。

1つのID・パスワードで複数の行政サービス にログインできる法人・個人事業主向けの共通認証システム

アカウントの取得には2〜3週間ほどかかる場合もあるため、事前に取得しておくと良いでしょう。

GビズIDプライムアカウントを取得する際に必要なものは、以下のとおりです。

書類を郵送して申請する場合

- GビズIDの申請書

- 登録印

- 印鑑証明書

- 申請用端末(PC等)とメールアドレス

- SMS受信用のスマートフォンor携帯電話

オンライン申請を行う場合

- マイナンバーカード

- カード読み取り可能およびSMS受信が可能なスマートフォン

- 申請用端末(PC等)とメールアドレス

参考:GビズID公式サイト

4-3 gBizIDから交付申請・交付決定通知

ビズID(gBizID)プライムのアカウント取得が完了したら、Jグランツ(jGrants)を利用して電子申請を行います。

申請の際は必要書類を揃えて提出します。申請枠によって必要書類が異なるため、事前に確認して揃えておきましょう。

審査結果は、中小企業庁および事務局のホームページにおいて交付決定社の公表がなされます。また、Jグランツからは交付申請の採否結果の通知が届きます。

審査結果を見逃さないためにも、交付決定のスケジュールを把握しておきましょう。

参考:Jグランツ公式サイト

4-4 補助対象事業の実施および実績の報告

交付決定通知を受けた後は、補助対象事業を実施します。

交付決定通知があっても補助事業期間外に契約もしくは支払いをした場合や、相見積もりを取る必要があるのに取らなかった場合は、補助対象経費として認定されませんので注意が必要です。

さらに補助対象事業の実行は、所定手続きで実績の報告を行う必要があります。

4-5 補助金交付

適切な方法で実績報告が完了すれば、補助金が交付されます。

原則として、補助対象事業の完了から15日以内に実績報告書等を提出してください。提出された報告を元に、事務局にて実施した事業内容の検査や経費内容を確認します。

その後に補助金の額が確定し、交付されるという流れになります。

5章:事業承継・M&A補助金の交付決定率はどれくらい?

「事業承継・M&A事業」に係る事務局の公募要領によると、事業承継・M&A補助金の補助予定件数は、4つの申請枠を合わせて約1,800件(ただし、1 件当たりの補助申請額によって予定件数は増減する場合がある)となっています。

およそ1,800社が補助金の交付を受けられるというわけですね。受けられる確率はどれくらいなのでしょうか。

事業承継・M&A補助金に名称が変更になる前の、事業承継・引継ぎ補助金の統計を見てみましょう。いくらか参考になるはずです。

これまでに事業承継・引継ぎ補助金が交付された交付採択率は、公式サイトの「採択結果」で公開されており、誰でも閲覧可能です。そしてその採択率は、概ね60%前後となっています。

ちなみに令和6年度における交付採択率は、下記のようになっています。

7次公募 | 経営革新事業 | 60.7%(申請313件・採択190件) |

| 専門家活用事業 | 60.0%(申請498件・採択299件) | |

| 廃業・再チャレンジ事業 | 35.7%(申請28件・採択10件) | |

8次公募 | 経営革新事業 | 60.1%(申請334件・採択201件) |

| 専門家活用事業 | 61.2%(申請374件・採択229件) | |

| 廃業・再チャレンジ事業 | 54.5%(申請22件・採択12件) | |

9次公募 | 経営革新事業 | 60.0%(申請388件・採択233件) |

| 専門家活用事業 | 62.5%(申請440件・採択275件) | |

| 廃業・再チャレンジ事業 | 56.0%(申請25件・採択14件) | |

| 10次公募(専門家活用事業のみ公募) | 専門家活用事業 | 56.0%(申請25件・採択14件) |

なるほど。申請したからといって必ず採択されるわけではないのですね。

そうですね。申請する際には少しでも採択率を高められるように、事前準備や手続きを慎重かつ入念に行いたいものです。

6章:事業承継・M&A補助金の審査を通過するポイント

事業承継・M&A補助金は、申請すれば誰でも交付を受けられるものではありません。

前身の事業承継・引継ぎ補助金では加点されるポイントが詳細に設定されており、これらのポイントを満たしていると証明できる書類を提出することで、補助金の審査を通過できる確率が高まりました。

同じようなポイントが事業承継・M&A補助金にも設定されることが予想できますので、事業承継・引継ぎ補助金のケースを確認しておきましょう。

6-1 経営革新事業

事業承継・引継ぎ補助金を経営革新事業で申請する場合、加点ポイントと認められていた項目は以下のとおりです。

- 「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」の適用を受けていること。

- 交付申請時に有効な期間における「経営力向上計画」の認定、「経営革新計画」の承認又は「先端設備等導入計画」の認定書を受けていること。

- 交付申請時に「地域おこし協力隊」として地方公共団体から委嘱を受けており、かつ承継者が行う経営革新等に係る取組の実施地が当該地域(市区町村)であること。

- Ⅰ型の申請にあたって、認定市区町村による「特定創業支援等事業」の支援を受けていること

- Ⅰ・Ⅲ型の申請にあたって、第三者により補助対象事業となる事業承継の形態に係る PMI 計画書(100 日プラン等)が作成されていること。

- 交付申請時点で「地域未来牽引企業」であること。

- 交付申請時点で「健康経営優良法人」であること。

- 交付申請時点で「サイバーセキュリティお助け隊サービス」を利用する中小企業等であること。

- 交付申請時点で「(連携)事業継続力強化計画」の認定を受けていること。

- 交付申請時点で、申請者の代表者(予定を含む。)が「アトツギ甲子園」の出場者(地方予選を含む。)であること。

- 交付申請時点で、ワーク・ライフ・バランス等の推進の取り組みを実施していること。具体的には、以下のいずれかに事業者として該当すること。

- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく「えるぼし認定」を受けている事業者、もしくは従業員 100 人以下の事業者で「女性の活躍推進企業データベース」に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者

- 次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく「くるみん認定」を受けている事業者、もしくは従業員 100 人以下の事業者で「両立支援のひろば」に次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者

6-2 専門家活用事業

事業承継・引継ぎ補助金を専門家活用事業で申請する場合、加点ポイントと認められていた項目は以下のとおりです。

- 「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」の適用を受けていること。

- 交付申請時に有効な期間における「経営力向上計画」の認定、「経営革新計画」の承認又は「先端設備等導入計画」の認定書を受けていること。

- 交付申請時点で「地域未来牽引企業」であること。

- 交付申請時点で中小企業基本法等の小規模企業者であること。

- 交付申請時点で「(連携)事業継続力強化計画」の認定を受けていること。

- 交付申請時点で、ワーク・ライフ・バランス等の推進の取り組みを実施していること。具体的には、以下のいずれかに事業者として該当すること。

- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく「えるぼし認定」を受けている事業者、もしくは従業員 100 人以下の事業者で「女性の活躍推進企業データベース」に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者

- 次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく「くるみん認定」を受けている事業者、もしくは従業員 100 人以下の事業者で「両立支援のひろば」に次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者

- 交付申請時点で「健康経営優良法人」であること。

- 交付申請時点で「サイバーセキュリティお助け隊サービス」を利用する中小企業等であること。

- 以下を満たす賃上げを実施予定であり、従業員に表明していること。

- 事業化状況報告時に、事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上の賃上げ

(交付申請時点で上記を既に達成している事業者は、事業化状況報告時に、事業場内最低+30円以上の賃上げ)

- 事業化状況報告時に、事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上の賃上げ

- 経営資源引継ぎ後にPMI(Post Merger Integration)を検討している事業者であること。

- 買い手の場合:交付申請時点でPMIの実施を具体的に検討している事業者であること。

- 売り手の場合:買い手企業等から、売り手企業代表者がノウハウ教授・譲渡後のシナジー創出を目的とした再雇用の打診を受けている等、買い手のPMIに協力予定である事業者であること。

6-3 廃業・再チャレンジ枠

事業承継・引継ぎ補助金を廃業・再チャレンジ事業で申請する場合、加点ポイントと認められていた項目は以下の2点です。

申請にあたっては、それぞれの項目に該当することを証する書類の提出が必要です。

- 再チャレンジする主体の年齢が若いこと

- 再チャレンジの内容が、「起業(個人事業主含む)」「引継ぎ型創業」であること。

まとめ

事業承継の実行にはお金がかかりますが、事業承継・M&A補助金を活用することで承継準備や手続きにかかる負担が軽減され、経営者にとって大きな支援となります。

事業承継・M&A補助金はR8年度末までに3回程度の公募が予定されており、第1回公募はR7(2025)年春以降に開始される見込みです。

ただし、補助金の交付を受けるためには、審査に通過しなければなりません。

補助金の申請手続きや必要書類は多岐に渡るため、各公募ごとの申請期日を確認したうえで、抜けや漏れが無いように申請を行うことが大切です。

なお具体的なスケジュールや手続きの内容・必要書類などについては、公式サイトや公募要領などを参照してください。

事業承継の手段としてM&Aを選択する場合は、早めに依頼する専門家探しを始めてくださいね。事業承継M&Aに関するご相談は無料です。メールでお気軽にお問い合わせください。

2.png)